さきたま古墳公園(行田市) さきたま史跡の博物館

さきたま史跡の博物館

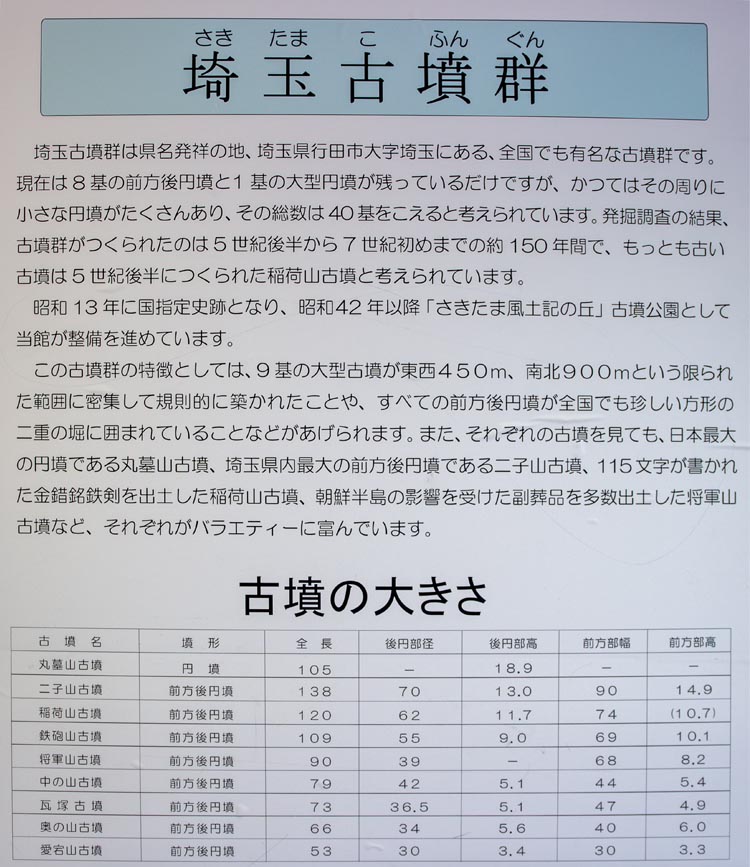

|

さきたま古墳公園」は、行田市の市街地から南東へ約1kmに位置し、大きな古墳が集中して数多くあることで全国的に知られています。

この古墳群を中心に「さきたま風土記の丘」が建設され、1969年(昭和44年)に「さきたま資料館」がオープンしました。これが「さきたま史跡の博物館」の前身です。

資料館設置から46年後の2006年(平成18年)4月、より広範な活動をするために「さきたま資料館」は「さきたま史跡の博物館」へとバージョンアップしました。

「さきたま史跡の博物館」で最も重要な展示物は、「稲荷山古墳」から1968年(昭和43年)に出土した「金錯銘鉄剣(きんさくめいてっけん、きんしゃくめいてつけん)」です。他の出土品とともに1983年(昭和58年)に国宝に指定されました。

博物館にはボランティアの方がたくさんいらっしゃいます。どの方も気さくでいろいろと説明をしてくださいますので、是非、子どもたちと一緒にお話を聞いてみてください。意外とおもしろいですよ。

ボランティアの方のお話だと、本来、国宝は国のものなので国の管理施設に置いておくものだそうです。しかし、金錯銘鉄剣はこちらの博物館に展示されています。これはかなり意義深いことだとか。

さきたま史跡の博物館では「勾玉」の制作体験ができます。柔らかい石を粗さの違うサンドペーパーで削って形を整えるのですが、結構楽しいですよ。

|

稲荷山古墳出土は右列に

|

|

|

|

|

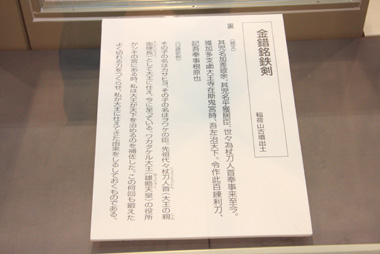

金錯銘鉄剣(きんさくめいてっけん)

「金錯銘鉄剣」は、1968年(昭和43年)に行われた稲荷山古墳の後円部分の発掘調査で出土しました。サイト内に何度も書いていますが、「金錯銘鉄剣」は全長73.5センチ。表に57字裏に58字の計115字の金象嵌の銘文が刻まれてた古代国家成立のなぞを解くための超一級の資料です。

同時に出土した他の副葬品と共に、1981年(昭和56年)に重要文化財に指定され2年後の1983年(昭和58年)には国宝に指定されました。

「さきたま史跡の博物館」に入って右手列に、国宝に指定された副葬品等が展示されていますが、「金錯銘鉄剣」は出土した鉄剣の本物が博物館中央に置かれた窒素ガスを封入したケースに展示・保管されています。

「金錯銘鉄剣」に書いてある文字をWikipedia等から引用させてもらいます。

【表に書いてあること(Wikipediaより】

「辛亥年七月中記乎獲居臣上祖名意富比其児多加利足尼其児名弖已加利獲居其児名多加披次獲居其児名多沙鬼獲居其児名半弖比」

「辛亥の年七月中、記す。ヲワケの臣。上祖、名はオホヒコ。其の児、(名は)タカリのスクネ。其の児、名はテヨカリワケ。其の児、名はタカヒ(ハ)シワケ。其の児、名はタサキワケ。其の児、名はハテヒ。(口語訳例:辛亥の年、七月に記す。私はヲワケの臣。いちばんの祖先の名はオホヒコ、その子はタカリノスクネ、その子の名はテヨカリワケ、その子の名はタカヒシワケ、その子の名はタサキワケ、その子の名はハテヒ、)」

【裏に書いてあること(Wikipediaより】

「其児名加差披余其児名乎獲居臣世々為杖刀人首奉事来至今獲加多支鹵大王寺在斯鬼宮時吾左治天下令作此百練利刀記吾奉事根原也」

「其の児、名はカサヒ(ハ)ヨ。其の児、名はヲワケの臣。世々、杖刀人の首と為り、奉事し来り今に至る。ワカタケル(ワク(カク)カタキ(シ)ル(ロ))の大王の寺、シキの宮に在る時、吾、天下を左治し、此の百練の利刀を作らしめ、吾が奉事の根原を記す也。(口語訳例:その子の名はカサヒヨ、その子の名はヲワケの臣。先祖代々杖刀人首(大王の親衛隊長)として大王に仕え、今に至っている。ワカタケルの大王(雄略天皇)の役所がシキの宮にある時、私は大王が天下を治めるのを補佐した。この何回も鍛えたよく切れる刀をつくらせ、私が大王に仕えてきた由来をしるしておくものである。)」

裏に書いてある「獲加多支鹵大王(ワカタケルノオオキミ)」が雄略天皇のことと言われています。

「金錯銘鉄剣」に刻まれたこの「獲加多支鹵大王(ワカタケルノオオキミ)」が日本古代史に衝撃を与えました。

|

| 【表−書いてあること】 辛亥年七月中記、乎獲居臣、上祖名意富比、 其児多加利足尼、其児名弖已加利獲居、 其児名多加披次獲居、其児名多沙鬼獲居、其児名半弖比 |

|

| 【裏−書いてあること】 其児名加差披余、其児名乎獲居臣、 世々為杖刀人首、奉事来至今、 獲加多支鹵大王寺在斯鬼宮時、 吾左治天下、令作此百練利刀、記吾奉事根原也 |

「江田船山古墳」という古墳が熊本県にあります。1873年(明治6年)以降に発掘され、様々な副葬品が発掘されました。それらは1965年(昭和40年)に国宝に指定されたのですが、その中に「銀錯銘大刀(ぎんさくめいたち)」という75字の銘文が刻まれている太刀があります。

その太刀には「台(治)天下獲□□□鹵大王世、奉事典曹人名无□〜〜(□は破損のため判別不可能)」という一文があります。太刀に記載のある「獲□□□鹵大王」は当時の権力者だということはわかりましたが、誰を指すのか長らく特定できていませんでした。

しかし、後から発見された稲荷山古墳から「獲加多支鹵大王」と書かれた鉄剣が見つかったものだから、当時の日本史学界は大騒ぎになりました。現在では江田船山古墳の太刀に刻まれた「「獲□□□鹵大王」は稲荷山の「獲加多支鹵大王」で間違いないだろうというのが定説になっています。

つまり西暦471年当時のヤマト王権は北は北関東から南は九州に至るまでの支配を確立していたとの推測が成り立つわけです。「さきたま古墳公園」の「稲荷山古墳」から出土した「金錯銘鉄剣」が、我が国の古代史の認識を一変させたと言っても過言ではない大発見だということがおわかりいただけると思います。

ちなみに、銘文が刻まれた刀剣類は、2017年現在全国で7点発見されています。「稲荷山古墳」から出土した「金錯銘鉄剣」はそのどれよりも学術的な価値が高いものです。

その理由ですが、まず一番目に文字数です。上記で紹介した熊本県の「江田船山古墳」の「銀錯銘太刀」は上述の通り75文字です。千葉県から出土した「稲荷台1号墳剣は12文字、兵庫県から出土した「箕谷2号墳太刀」は6文字、島根県で出土した「岡田山1号墳太刀は12文字です。その他、稲荷山古墳の「金錯銘鉄剣」の115文字を超える文字数を持つ刀剣類は発見されていません。

また具体的な「辛亥」という年代が記載されていることも見落とせません。辛亥の年は現在では紀元471年と特定されていますが、471年は古事記や日本書紀よりも更に250年も遡ります。

我が国の古代史を語る上で超一級の資料であることがおわかりいただけると思います。クドくてすみません。

|

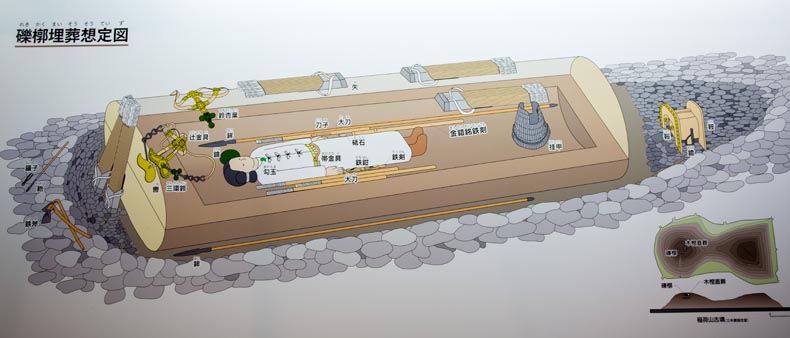

| さきたま史跡の博物館展示 稲荷山古墳 礫槨各埋葬想定図 |

館内

|

|

| さきたま史跡の博物館の遠景。 | 博物館の内部にはこんな学習スペースがあります。 |

|

|

| 博物館内部。展示室はそれほど大きくありません。 | かなり大きな土器も並んでいます。 |

|

|

| 馬の埴輪。足が長いですよね。 | 金錯銘鉄剣に書かれた文字の現代語訳。「その子の名はカサヒヨ、その子の名はヲワケの臣、……」 |

勾玉作り体験

|

| こんな感じで削って削って作り上げます。 |

|

|

| 勾玉作りセット | 勾玉作り体験は、入り口の右手の「さきたま体験工房」で。 |

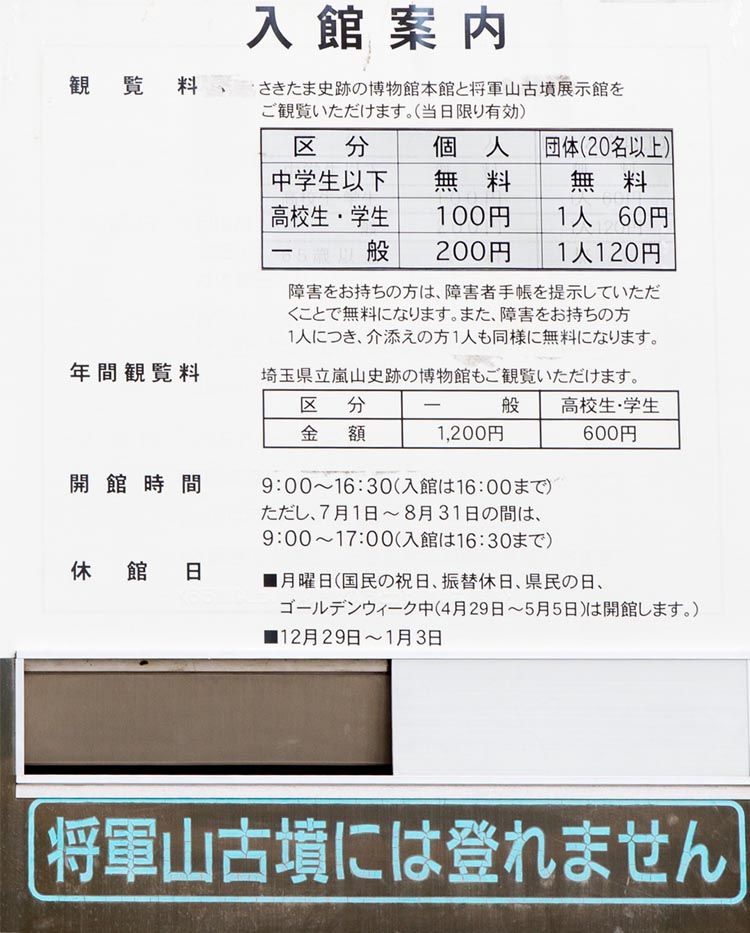

さきたま史跡の博物館 入館案内

|

| さきたま古墳公園 さきたま史跡の博物館 入館案内 将軍山古墳展示館とさきたま史跡の博物館は共通券です。 |

- 観覧料 個人

- 一般 200円

- 高校生・学生 100円 中学生以下 無料

- 団体(20名以上)

- 一般 120円

- 高校生・学生 60円 中学生以下 60円

- 年間観覧料

- 一般 1200円

- 高校生・学生 600円

- 開館時間

- 9:00〜16:30(入館は16:00まで)

- 9:00〜17:00(入館は16:00まで)

- 休館日

- 毎週月曜日(国民の祝日、振替休日、県民の日

- ゴールデンウィーク中(4月29日〜5月5日)は開館する

- 12月29日〜1月3日

- ゴールデンウィーク中(4月29日〜5月5日)は開館する